FDP-Maifeld lehnt den Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes ab

Am 17. Mai hatte der FDP-Ortsverband Maifeld die Gelegenheit zum intensiven Austausch über den Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) mit der Bundestagsabgeordneten Sandra Weeser, die Vorsitzende des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen ist.

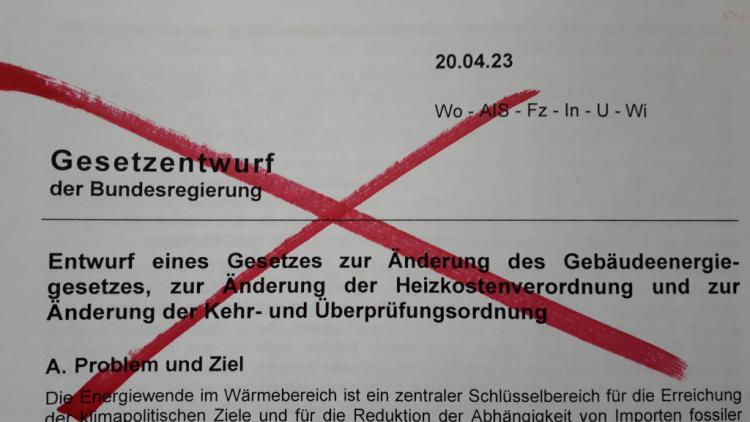

Der FDP-Ortsverband Maifeld hat sich intensiv mit dem Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) auseinandergesetzt und ist der festen Überzeugung, dass der Gesetzesentwurf in dieser Fassung nicht verabschiedet werden kann. Diese Position vertrat im Gespräch auch die Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser.

Neben der fehlenden Technologieoffenheit durch einseitige Bevorzugung der Wärmepumpe ist der Hauptkritikpunkt des FDP-Ortsverbandes Maifeld an dem Entwurf des GEG, dass es von falschen Annahmen ausgeht.

Das GEG, so wie es derzeit im Entwurf formuliert ist, setzt im Wesentlichen auf Strom als primären Energieträger, um die CO2-Emissionen zu reduzieren.

Jedoch kann offensichtlich nicht genug Strom generiert werden, wie im letzten Winter den regelmäßigen Warnungen des Chefs der Bundesnetzagentur vor einer Strommangellage zu entnehmen war. Der massive Einsatz von Wärmepumpen in Verbindung mit dem immensen Strombedarf durch den Ausbau der E-Mobilität verschärfen das Problem.

Hinzu kommt, dass das Stromverteilnetz in Deutschland die benötigte Strommenge nicht zu den Kunden liefern kann. Bereits jetzt kann das Wohnungsbauunternehmen „Vonovia“ installierte Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen, weil das Verteilnetz die benötigten Strommengen nicht bereitstellen kann.

Und schließlich wird Strom derzeit nicht klimaneutral produziert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht auf ihrem Online-Auftritt täglich den Strommix in Deutschland. So wurde beispielsweise am 11. Mai der Strom zu rund 39 % aus Kohle und zu 15 % aus Gas gewonnen. Solar und Wind trugen zu rund 25 % der Stromgewinnung bei. Der Rest wurde durch Biomasse und sonstige Energieträger erzeugt. Der fossile Energiebeitrag betrug somit 54 % an einem durchschnittlichen Sommertag. Im Winter ist die Bilanz deutlich schlechter.

Diese Argumente machen deutlich, dass eine übereilte Umsetzung des GEG nicht zur Klimaneutralität beiträgt, sondern im Gegenteil die Akzeptanz für die Maßnahmen in der Bevölkerung sinken lässt.

Auch der geplante massive Ausbau von Windkraftanlagen, um klimaneutralen Strom zu erzeugen, führt absehbar zu größeren Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung. Die damit verbundene Zerstörung der Natur (Sterben von Vögeln und Insekten an den Windflügeln, Waldabholzung für riesige Betonsockel) und des Landschaftsbildes, lässt die Ablehnung von Bürgern gegenüber Windparks wachsen. Hinzu kommt, dass während der regelmäßigen Dunkelflauten im Winter eine Stromversorgung aus Solar- und Windenergie aufgrund physikalischer Gesetze niemals möglich sein wird.

Des Weiteren kann von einer Technologieoffenheit des GEG keine Rede sein. Das GEG bevorteilt einseitig Wärmepumpen ohne Rücksicht darauf, ob der Strom für deren Betrieb klimaneutral erzeugt wird (s.o.). Jedoch wird mit der Fiktion des § 71c GEG eine Wärmepumpe ohne weitere Auflagen auch bei kleinerem Anteil der erneuerbaren Energien zugelassen, während für andere Heizungsarten in den §§ 71d ff GEG zum Teil viele Auflagen definiert werden. Dies ist kein Beitrag zum Klimaschutz.

Die im GEG beschriebene Überwachung des Heizverhaltens der Bürger nimmt orwellsche Züge an und ist nach Meinung der FDP-Maifeld im Hinblick auf den Datenschutz nicht verhältnismäßig.

Die Ausnahme des Einbaus für über 80-Jährige ging schon als schlechter Witz durch die Presse und bedarf keiner weiteren Kommentierung.

Die FDP-Maifeld drängt auch darauf, die Aussage, dass die Maßnahmen des GEG „der öffentlichen Sicherheit dienen“ aus dem Gesetz zu streichen. Mit diesem Ausdruck werden alle Personen, die keine Wärmepumpe als Heizungsanlage betreiben, pauschal kriminalisiert und zur potenziellen Gefahr für die öffentliche Sicherheit gebrandmarkt.

Und schließlich liest sich im Entwurf des GEG der Ausdruck „wirtschaftliche und sozialverträgliche Maßnahmen“ wie Hohn der Politik gegenüber den Bürgern. Für viele Bürger bedeutet der Einbau einer Wärmepumpe – verbunden mit diversen Dämm-Maßnahmen, um die Wärmepumpe effizient betreiben zu können – den finanziellen Kollaps. Soziale Verwerfungen, wie sie in Abschnitt A des Gesetzesentwurfes prognostiziert werden, werden durch das GEG nicht verhindert, sondern im Gegenteil forciert. Eine staatliche finanzielle Entlastung ist hier keine Lösung: Denn sämtliche Fördermittel müssen wieder von den Bürgern durch Steuern oder Kredite gegenfinanziert werden.

Aus Sicht der FDP-Maifeld besteht die Lösung in einem Übergang zu Hybridanlagen in Bestandsgebäuden, jedoch nur wo dies möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Reine Wärmepumpenanlagen sind in Altbauten oftmals in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz die schlechtere Alternative. Gründe, die für Hybridanlagen sprechen, sind:

- Diese Anlagen sind technologieoffen (Strom, Erdgas, Wasserstoff) und damit unabhängig von einzelnen Brennstoffen.

- Somit sind die Anlagen für alle Arten erneuerbarer Energien offen: Sowohl für Strom als auch für Wasserstoff.

- Diese Technologieoffenheit verschafft eine größere Unabhängigkeit von Energieimporten als eine reine Konzentration auf Wärmepumpen, da entsprechend der Verfügbarkeit der einzelnen Brennstoffe diese (auch in Kombination) genutzt werden können.

- Oftmals können diese Anlagen ohne größere Umbaumaßnahmen eingebaut werden und sind daher für die meisten Bürger leichter finanzierbar als die mit dem Einbau einer Wärmepumpe oftmals einhergehenden Zusatzmaßnahmen.

- Mit Hybridanlagen wird ein sanfter Übergang zur Wärmepumpe ermöglicht, sobald in Deutschland die strombasierte Energiesicherheit sichergestellt und entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Bereits im Entwurf des GEG wird in Abschnitt A angeführt, dass ab 2024 „möglichst“ alle neu eingebauten Heizungen die Vorgaben erfüllen sollen. Für die FDP-Maifeld bedeutet dieses „möglichst“ einen vernunftbasierten Übergang mittels Hybridheizungen zu vollziehen.

Und um es einmal etwas zu relativieren: Nur 18 % der CO2-Emissionen werden in Deutschland durch Heizen verursacht. Bezogen auf die weltweite CO2-Emission (Anteil Deutschland ca. 2 %) beläuft sich der Anteil des Heizens auf rund 0,36 %. Insofern gilt für die Neufassung des GEG: Qualität vor Schnelligkeit.